コールセンターマニュアルの作成方法|記載すべき内容やポイント

※この記事はディー・キュービック株式会社のコラムより移行したものです。 |

コンタクトセンターやコールセンターなどの電話を扱う業務では、顧客対応マニュアル活用が必須です。オペレーター一人ひとりの対応品質を高水準で均一化させることは、顧客満足度・サービス品質の向上に役立ちます。ほかにも、適切な対応方法や会話の流れなどをわかりやすく記載し整備すれば、オペレーターに自信がつき、顧客に良い印象を与えるメリットもあります。

一方、自社の環境に適したマニュアルを整備しなければ、その効果を十分に得られないケースもあります。そこで本記事ではコールセンターマニュアルの作り方や掲載すべき内容、マニュアルを適切に活用するコツについて紹介します。

マニュアル作成すら不要にする本気のAI電話対応。AI電話自動応答サービスはこちら(デモ電話できます)

目次[非表示]

- 1.コールセンターにおけるマニュアルの必要性と目的

- 1.1.コールセンターにマニュアルの導入が必要な理由

- 1.2.コールセンターにマニュアルを導入する目的

- 1.2.1.あわせて読みたい

- 2.コールセンターのマニュアルに記載するべき内容

- 2.1.自社の商品やサービス、企業についての基礎知識

- 2.2.敬語や言葉遣いなどビジネスマナー

- 2.3.パソコンやアプリの操作方法

- 2.4.トークスクリプト

- 3.コールセンターのマニュアルで重要なトークスクリプトの作成方法

- 3.1.現状を把握・分析する

- 3.1.1.あわせて読みたい

- 3.2.フローチャートを作る

- 3.3.読みやすいレイアウトにまとめる

- 3.4.実際に現場で運用しフィードバックを元に改善をする

- 4.コールセンターのマニュアルを作成・活用するときのポイント

- 4.1.現場の状況や意見を取り入れる

- 4.2.マニュアルだけではなく研修も並行して実施する

- 4.3.業務のカテゴリーごとにマニュアルを作成する

- 4.4.専門用語を使いすぎない

- 4.5.マニュアルは常に最新の内容に更新する

- 4.6.業務マニュアル作成ツールを利用する

- 5.コールセンターマニュアルは常に現場の声を聞いて改善する

- 5.0.1.あわせて読みたい

コールセンターにおけるマニュアルの必要性と目的

コールセンター業務にマニュアルは必須です。特にオペレーターの数が多いほどマニュアルの整備がより重要となるでしょう。

コールセンターにマニュアルの導入が必要な理由

マニュアルは、コールセンターの業務内容やテクニックをまとめた手引きです。電話対応の方法や取り扱うサービス、商品についてまとめることが一般的できす。覚えるべき事項が多いコールセンター業務において、マニュアルの作成と整備は顧客へのスムーズな対応が実現でき、業務効率の向上も期待できるでしょう。

コールセンターにマニュアルを導入する目的

大きな目的の一つに、オペレーターによる顧客対応品質の差をなくすことが挙げられます。特にオペレーターの数が多い場合、人により案内内容や提供するサービスの質に違いが出ては、顧客に不公平さを与えてしまいます。すべての顧客へのサービス品質を均一化させることは企業・製品のイメージ形成やブランディングにおいても重要な要素です。またマニュアルを整備することで、ベテランのオペレーターに頼った属人化を防ぎ、スキルの平準化を図ることもできます。

あわせて読みたい

あふれ呼とは?意味、放棄呼との関係性、機会損失を減らす5つの対策

コールセンターのマニュアルに記載するべき内容

マニュアルの整備を行う際、記載内容に迷う人も多いでしょう。マニュアルには、企業ごとの独自ルールやノウハウのほかに最低限盛り込むべき項目があります。

自社の商品やサービス、企業についての基礎知識

コールセンターマニュアルには、オペレーターとして最低限知っておく必要がある基本情報をまとめます。具体的には会社概要や服装などの社内規則、サービス内容や製品の機能などです。オペレーターはマニュアルの内容を説明できるレベルにまで理解しておくことが大切です。

またコールセンターのオペレーターには、自社のコンセプトや強み、顧客へのサービス精神についても同時に理解してもらうことで、提供するサービスの均一化が図れます。

敬語や言葉遣いなどビジネスマナー

電話は、お互いの顔が見えない分、返答の仕方や言葉遣いに注意しなければなりません。言葉遣いや態度が悪い場合は、クレームにつながったりサービスの契約が解除されたりする可能性があります。言葉遣いやビジネスマナーの基本は異なる業界であってもおおよそ共通しているため、マニュアルを作成する際には書籍や他社のマニュアルを参考にしてもいいでしょう。

パソコンやアプリの操作方法

業務に使用するシステムや後処理の方法などを記載します。注意事項や操作方法をすべて掲載すると見づらくなるため、必要最低限の情報を掲載します。そのほかの操作方法や不明点は、OJTやロールプレイの中でオペレーターに経験してもらうというスタンスで取り組めば大丈夫です。

すでに機器やアプリの使用に慣れている人がマニュアルを作成する場合、初めて使用する人でもわかるよう書かれているか、他部署または機械操作が苦手な人に、一度読んでもらうことをおすすめします。

トークスクリプト

実践的な会話やテクニックをまとめた台本です。実際に起こりやすいと思われるシーンの会話や注意点を掲載すれば、コールセンターのオペレーターも業務中のイメージがしやすくなります。これまでに届いた顧客からの質問や、自社ですでに用意している「FAQサイト」からブラッシュアップし作成します。

作成するには以下の手順に沿って行うのが望ましいでしょう。

- 特にお問い合わせが多い顧客のペルソナ設定と抱えている問題を定める

- 実際の口調でトークスクリプトを作成する

- 精査する

- 研修においてロールプレイをしてもらう

- 効果を検証する

- トークスクリプトを見直す

非常に大切なポイントは、トークスクリプトに登場させる顧客像の確立です。年齢や性別、お問い合わせ内容を明確にすることで、トークスクリプトを読んだスタッフが、顧客や対応時のイメージをつかみやすくなります。

またトークスクリプトは、実際に研修でのロールプレイで使用してもらい、そのときの様子や研修成果を見て改善すべきかどうかを判断します。トークスクリプトの内容は、現在の状況に合わせて定期的に見直し、変更するのが望ましいでしょう。

コールセンターのマニュアルで重要なトークスクリプトの作成方法

マニュアルに掲載するトークスクリプトは、実際の会話を想定した内容です。前章でも手順を説明しましたが、大切な要素なので深堀りします。

現状を把握・分析する

過去の問い合わせ履歴やよくある質問を集計して、問い合わせ内容を分析します。例えばインバウンドのトークスクリプト作成なら、商品やサービスに関する問い合わせを参照します。またアウトバンドのトークスクリプト作成なら、これまでの営業やサービス案内の会話を録音した内容などを参照します。また問い合わせが来た、または電話をかけた相手の顧客データをもとに、特に多い顧客像を設定し、その顧客が抱えている悩みを洗い出してから詳細を決定します。

あわせて読みたい

VOCとは?コールセンターで活用するメリットと活用時のポイント

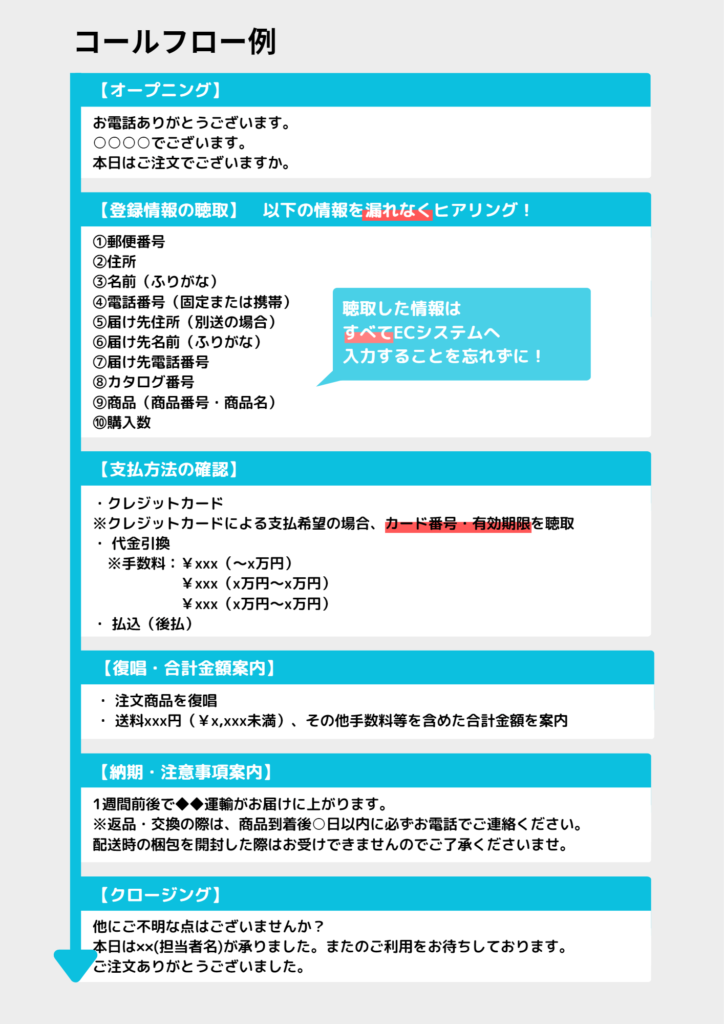

フローチャートを作る

案内の順番を示すフローチャートを作成します。新人のオペレーターでも、順番を目で追うだけで対応できるような、シンプルな内容が望ましいでしょう。そして、フローチャートの順番や内容通りに対応することを全オペレーターに徹底させます。徹底させることで、対応の質や内容の偏りが防げます。

読みやすいレイアウトにまとめる

オペレーターが業務中または会話中にいつでも参照できるよう、見やすいレイアウトにまとめます。フローチャートのみでもいいですが、お問い合わせが多い案件があれば、オペレーター側と顧客側とでキャラクターを作り、吹き出しにセリフを入れて会話調にするといいでしょう。セリフは、できるだけ顧客が実際に話している口調で記載したほうが、オペレーターもイメージがつかみやすくなります。

実際に現場で運用しフィードバックを元に改善をする

マニュアルは完成したら終わりではありません。実際に業務に就いているオペレーターに使ってもらい、要望があれば都度調整します。また新しいサービスや商品の提供、急に増加したお問い合わせなど、状況によりマニュアルを更新し続ける必要があるでしょう。

特に、顧客へ案内する電話番号やシステムの操作方法など、古い情報をマニュアルに掲載すると、オペレーターがそのまま案内してしまい、クレームにつながります。マニュアルの更新に責任者や担当者を定め、更新すべき箇所がないか、都度確認してもらいましょう。

コールセンターのマニュアルを作成・活用するときのポイント

コールセンターのマニュアルは、必ず現場の声を取り入れ、かつ古い情報のまま使用されていないか見直し続ける必要があります。

現場の状況や意見を取り入れる

マニュアルは作ることが目的ではなく、使用するオペレーターが使いやすいかどうかが大切です。現場の声、特にベテランのオペレーターの意見を反映しましょう。複数人から同じ質問が寄せられたら、よくある質問集に含め、いつでも回答できるようにしておきます。

マニュアルだけではなく研修も並行して実施する

マニュアルを完備するだけではなく、あわせて研修も行う必要があるでしょう。マニュアルでは網羅できないイレギュラーな業務への柔軟な対応やクレームにつながりやすい問題を学ぶには、シミュレーションやベテラン社員による指導が不可欠です。また問題が発生したら都度共有し、再度研修する必要も出てくるでしょう。

業務のカテゴリーごとにマニュアルを作成する

コールセンターの業務内容は多岐にわたり、かつ状況に応じて変更や更新が発生することも少なくありません。そのため、業務のカテゴリー別にマニュアルを用意しておけば、変更や増加があった箇所のみマニュアルを更新すればよいため、管理が楽になります。また業務カテゴリー別にマニュアルを分けることで、知りたい情報にすぐアクセスできます。

専門用語を使いすぎない

マニュアルは、主にコールセンター業務に従事する新人スタッフが使用します。そのため企業や業界における専門用語の使用はできるだけ避けましょう。またオペレーターを通じて案内するお客様も、専門用語だらけの案内をされては理解しにくくクレームにつながる恐れがあります。マニュアルは、誰が読んでも簡単に理解できる表現のほうが効果的です。

マニュアルは常に最新の内容に更新する

マニュアルは定期的な更新および見直しが必要です。古い情報や誤った案内をするとクレームにつながる恐れがあります。またサービスの質の低下にもつながるため、オペレーターが参照するマニュアルには、常に最新の情報を掲載しましょう。お客様へ案内する内容や、企業サービスおよび商品の情報が更新されるたびに、マニュアルの内容もあわせて更新が必要です。

また、特に多いお問い合わせや変更したほうがいい案内フローも随時発生します。マニュアルの見直しから更新、実際に使用してもらったときの効果チェックと再度の更新というPDCAサイクルを継続的に回して改善します。

業務マニュアル作成ツールを利用する

よくある質問やQ&A、過去のトラブルを洗い出してマニュアルを作成するのは非常に手間です。また、完成後のマニュアルにおいて見直しと更新を繰り返すうちに、ファイルの管理場所や更新前の内容が散らかってきます。

そこで業務マニュアル作成ツールを利用し手間を省き、管理しやすいよう環境を整えることをおすすめします。業務マニュアル作成ツールでは、主に以下のようなことができます。

- マニュアル作成

- 研修、現場教育管理

- 顧客対応時のデモンストレーション動画の編集と配信

- クラウド上でのマニュアルファイルの保存

多くの業務作成ツールは、だれでも直感で操作できるようデザインされています。そのためマニュアル作成における属人化の防止やマニュアル品質の均一化が図れるでしょう。また紙のマニュアルを廃止して電子化すれば、スマーフォンやタブレットからも閲覧できます。

コールセンターマニュアルは常に現場の声を聞いて改善する

顧客対応のマニュアル化は臨機応変さに欠ける、とマイナスのイメージを持つ人もいますが、オペレーターごとのスキルのばらつき防止やサービスの品質維持、業務の効率化向上の実現に役立ちます。

コールセンターやカスタマーサポートにおけるマニュアル内容には、オペレーター業務に携わる人が利用しやすいよう、よくあるケースやトラブルに対する解決策や受け答えの仕方をわかりやすく記載する必要があります。

初めから作成するのが手間で、なかなか時間が割けない場合は、業務マニュアル作成ツールを利用するなどして効率化を図るのも手です。

また業務マニュアルは作成して完了ではありません。作成したマニュアルは、オペレーターから重宝されるよう、定期的に見直しと更新を行いましょう。

そして、マニュアルの品質を常に高く維持しつつ、すべてをマニュアルに依存するのではなく、お客様の話に耳を傾けながらお客様の心情に寄り添った応対を常に心がけるよう、オペレーターのマインドセットをしっかりと行うことも併せて重要であることを認識しておきましょう。